|

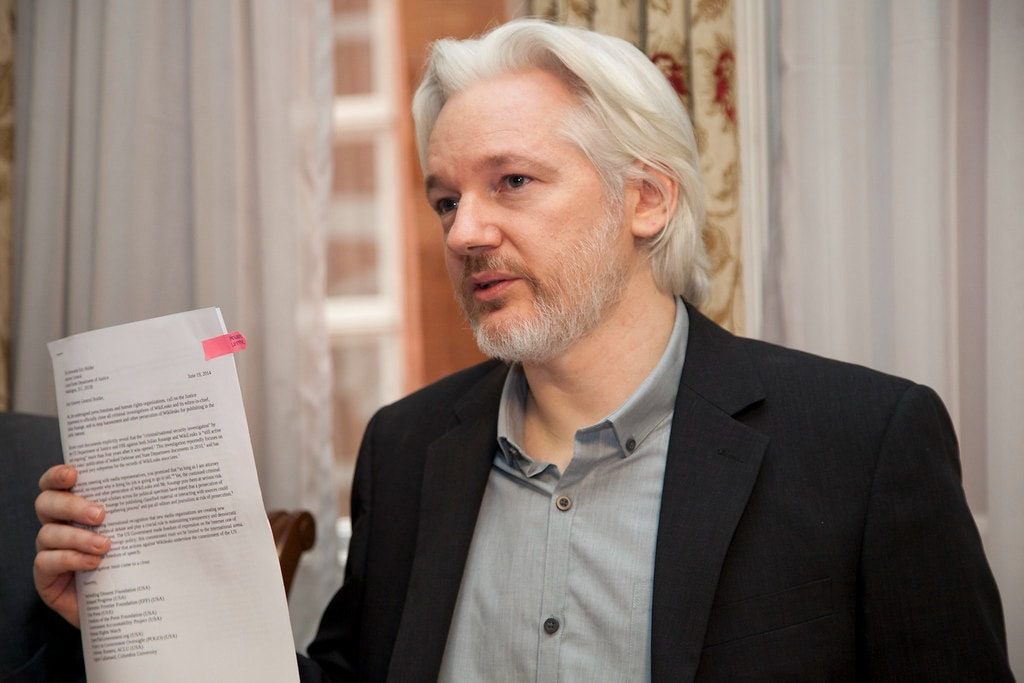

a cura di Giovanni Maggi Quando gli Afghanistan e Iraq “war log” furono pubblicati da WikiLeaks, Joe Biden, che allora era Vice Presidente, aveva definito Julian Assange un “terrorista hi-tech”. Era la posizione più forte presa all'interno dell’amministrazione Obama. A distanza di 11 anni dalla divulgazione dei documenti, Joe Biden è Presidente e continua a perseguire l'estradizione del fondatore di WikiLeaks iniziata dal predecessore Donald Trump. Al momento, Assange si trova in un carcere di massima sicurezza nel Regno Unito, e la giudice Vanessa Baraitser ne ha negato l’estradizione nel gennaio 2021 a causa della salute mentale instabile del giornalista. La corte si riunirà in appello il 27-28 Ottobre 2021 e Assange si trova di fronte 175 anni in prigione sulla base di 17 accuse. L’atto contro lo spionaggio del 1917, preso come base per processare Assange, fu presentato da Woodrow Wilson come il modo miglio per assicurarsi di “salvaguardare il rispetto e onore degli Stati Uniti”. Durante lo Stato dell’Unione del 1915, il presidente affermò anche che: “Gli uomini [che attentano direttamente a rispetto e onore], devono essere annichiliti. Non sono tanti, ma sono infinitamente malvagi, e dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per perseguirli. […] Creano cospirazioni contro la neutralità del nostro governo, mirano a spiare tutte le azioni governative per poter servire interessi alieni ai nostri”. La legge passò al congresso nel 1917, senza che includesse le clausole di censura proposte da Wilson. Fu emendata prima nel 1918, così da proibire la divulgazione di documenti codificati oltre che l’uso di alcune “espressioni profane o sleali”, e nel 1961 per allargare l’impatto della legge ad atti commessi in tutto il mondo. È la prima volta nella storia che un giornalista viene condannato sulla base di quest'atto legislativo. Qui è necessario specificare che lo stato di giornalista del fondatore di WikiLeaks è in discussione e il risultato di questo dibattito avrà conseguenze rilevanti sia per quanto riguarda il processo di estradizione che per il precedente legale che potrebbe creare. Uno dei tanti modi per interpretare questo caso si basa su alcune specifiche asserzioni del pensiero politico di Noam Chomsky. In una conferenza intitolata “I fondamenti dell’ordine mondiale” del 1999, il linguista e filosofo americano sostiene, tra le altre cose, che la politica estera statunitense è basata su un dogma – che egli definisce di tipo religioso – il quale, per definizione, rimane vero anche di fronte all'evidenza. Secondo Chomsky, libertà, democrazia e diritti umani vengono presi come principi fondamentali e indiscutibili nella politica americana e, in quanto tali, non possono essere falsificati in modo efficace agli occhi del pubblico. Essi scaturiscono dall’eccezionalissimo della società USA e da quella che Robert Bellah chiama “religione civile americana” la quale, tra le altre cose, porta a santificare le istituzioni e i documenti fondanti dello Stato. È anche grazie ad atti legislativi, come l’atto del 1917 che mira esplicitamente a “salvare l’onore e il rispetto degli Stati Uniti”, che gli USA sono in grado di mantenere fissi questi dogmi quasi teologici. Se presi insieme, questi fattori permettono di spiegare il supporto del pubblico per quelle guerre che mirano ad “esportare la democrazia”, un obiettivo che rimane tale davanti a qualsiasi evidenza. Ciò è anche riflesso in alcuni studi sull’opinione pubblica, specialmente in quelli condotti negli anni '70 e '80, che la identificano come relativamente stabile nel contesto della politica estera americana. Nulla spiega meglio questa stabilità che la (non)variazione dell’opinione pubblica nel caso dei Pentagon Papers. I documenti, pubblicati dai giornali americani nel 1971, infatti dimostravano che il governo aveva mentito sui motivi della sua invasione in Vietnam e sugli obiettivi della guerra. Fino ad allora, al pubblico americano era stata venduta una narrativa basata sulla responsabilità morale di difendere i vietnamiti da una imminente invasione cinese e sovietica, e liberare il paese dalle minacce comuniste. I papers dimostravano che questa narrativa era infondata. Le azioni americane in Vietnam erano anche un tentativo di dimostrare “la volontà e la capacità degli Stati Uniti di imporsi in campo internazionale”. Gli autori della fuga di notizie, che ricorda le divulgazioni di WikiLeaks, saranno accusati sulla base dell’atto del 1917. Per quanto compromessi nel caso specifico della guerra in Vietnam, i principi fondanti della politica estera americana sono però rimasti fissi. Infatti i cittadini americani, nonostante condannassero le azioni compiute dagli USA in seguito alla pubblicazione dei Pentagon Papers – e richiedessero cambiamenti immediati nel contesto della guerra –, continuarono a percepire il loro stato come garante internazionale di democrazia e diritti umani. Torniamo ora a WikiLeaks. I video e documenti divulgati da WikiLeaks nel 2010 mostravano, ancora una volta, azioni militari e politiche in contrasto con la narrativa dogmatica dei due conflitti promossa da politici e mass media americani fino a quel momento. Le prove di crimini di guerra – tra torture, uccisioni di civili e giornalisti, e occultamento di cadaveri – e delle finalità degli interventi militari, davano vita a una rappresentazione “alternativa” della presenza USA e NATO in Afghanistan e Iraq. Anche in questo caso l’atto legislativo del 1917 che mira a perseguire gli individui che “curiosano nelle attività governative […] per servire interessi alieni” a quelli americani è preso come base per perseguire il fondatore di WikiLeaks – artefice della fuga di notizie contro il dogma americano. Tre delle diciassette accuse che pendono su Assange si rifanno al solo atto di aver pubblicato le informazioni. Come potrebbe essere chiaro, ciò potrebbe avere serie conseguenze per quanto riguarda la libertà della stampa internazionale e si inserirebbe in un momento storico che già vede un deterioramento progressivo della libertà di stampa e della protezione dei giornalisti, con effetti inevitabili sulla stabilità democratica internazionale. Da un punto di vista legale, la divulgazione di informazioni che sono di interesse pubblico è un atto protetto nel contesto della legge internazionale dei diritti umani, rappresentato nella costituzione americana dalla clausola di libertà di stampa del primo emendamento. Nonostante la politicizzazione del processo, la condanna di Assange pende su specifici dettagli presenti all’interno dei documenti pubblicati da WikiLeaks. Se venisse dimostrato che la loro divulgazione ha messo in pericolo la strategia e la sicurezza nazionale americana, l’atto rientrerebbe nelle misure previste dell’atto contro lo spionaggio. La questione diventa quindi come l’atto contro lo spionaggio si relaziona con la costituzionale libertà di stampa. Fino a che punto un governo democratico è legittimato a perseguire individui, anche stranieri, per la pubblicazione di informazioni riservate ma di interesse comune che mettono in discussione i dogmi di stato? Qualunque sarà il risultato del processo e, prima ancora, dell’estradizione, l’opinione pubblica americana non metterà in dubbio i “principi indiscutibili” della politica estera del proprio stato. Come per i Pentagon Papers, nonostante lo scandalo, i dibattiti e le specifiche condanne, la religione civile del paese, che santifica i suoi testi fondanti e le sue istituzioni, manterrà ben saldi i "fondamenti teologici” della società americana: libertà, democrazia, e diritti umani.

|

|

||||||